鳴り物入りでスタートした佐賀県でにおける新高校1年生からのタブレット利用の話、早速躓いたようですね。

佐賀県教委が今春の県立高校1年生から導入したタブレット端末で、全36校のうち34校で一部の教材ソフトがダウンロード(DL)できない不具合が発生している。技術的なトラブルのため学校単独での解決は難しく、県教育情報課が「想定外」としてソフトメーカーに調整を要請、不具合解消に乗り出している。

[From タブレットで教材DLできず 県立高34校/佐賀新聞ニュース/The Saga Shimbun :佐賀のニュース]

タブレットを使った授業が開始できない、って時点で本末転倒なのもいいとこだと思いますが…。

記事中には、「親機となる教諭の端末を介して」とあるわけですが、まさか教諭用パソコンがProxyとして動作している、とかとっても素敵な状況でないといいんですけど。

県教育情報課によると、予定通りダウンロードが完了したのは、唐津工と鳥栖商の2校だけ。他の34校が採用している別の教材メーカー大手2社のソフトで、問題が発生した。親機となる教諭の端末を介して各生徒が自分の端末にダウンロードする手順だが、ソフトの容量が大き過ぎて授業時間中に処理が終わらなかったり、エラーとなって処理が中断されたりするという。

[From タブレットで教材DLできず 県立高34校/佐賀新聞ニュース/The Saga Shimbun :佐賀のニュース]

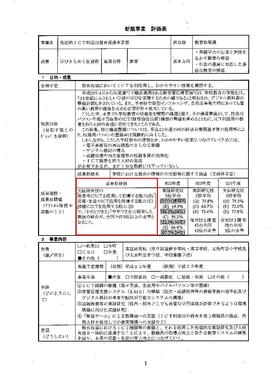

佐賀県では、今年度のタブレット授業導入に向けて、平成22年度から授業へのパソコン導入の実証研究をしていたということなのですけど、その中には「デジタル教材の共有、配信の機能も持った学習管理支援システムの構築」という項目も入っていたようで、独立系ニュースサイトの記事の中で公開されている実証研究の評価表の画像を見ればわかります。

おそらく、この学習管理支援システムが学校単位で設置されたんだんではないかと思うのですが、それとは違う形で教材の配布をしているんでしょうかね。

県指定機種を生徒に買わせているのだから、学校ごとに教材をキッティングしてから生徒に渡す、ということも出来たのではないかと思いますし、複数台のタブレットの充電・同期を行う管理ステーションのような製品もあるわけですから、そういったものも同時に各学校に設置するとか、イロイロと事前に手は打てたはず。

そもそもタブレット導入に際しての問題点の洗い出しをするのも実証研究の目的だったはずで、それが生かされていないの?というのも不思議な話ではあるんですが。

コメントする